人体经络上的养生穴,就像分布在全身的“健康开关”,既能缓解常见不适,又能日常保健。这100个经典穴位中,有不少是“一穴多能”的实用穴,针对发热、消化、呼吸等9类常见问题,找准对应穴位按揉,能帮身体维持平衡。以下按不适类型分类整理,方便日常查询使用。

一、发热感冒类:3个穴帮身体“退烧散热”

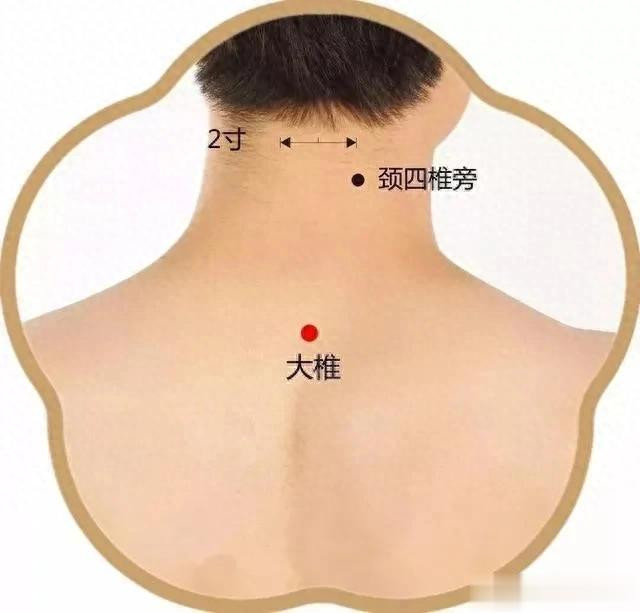

- 大椎穴:退热“总开关”,适合各种发热(风寒感冒、风热感冒初期)、脖子发紧。位置在颈后第七颈椎棘突下凹陷处(低头时最突出的骨头下方)。按法:用拇指按揉2分钟,或用热毛巾敷5分钟,发热时按揉可帮助降温。

- 曲池穴:疏风清热,适合风热感冒(发热、咽喉痛、流黄涕)、手肘酸痛。位置在肘横纹外侧端,屈肘时肘横纹尽头凹陷处。按法:用拇指按压,每次1-2分钟,左右交替,感冒时配合大椎穴效果更好。

- 外关穴:解表散热,适合外感风寒(怕冷、流清涕)、偏头痛。位置在前臂背侧,腕横纹上2寸,两骨(尺骨与桡骨)之间。按法:用食指按揉,每次1分钟,每日2次,能缓解感冒初期的恶寒发热。

二、消化不适类:4个穴调脾胃“促消化”

- 足三里:“养胃第一穴”,适合胃痛、胃胀、消化不良、腹泻。位置在外膝眼下3寸(约4横指),胫骨外侧1横指处。按法:用拇指按揉3分钟,双侧交替,饭后按可促消化,长期按能健脾胃。

- 中脘穴:调理胃肠,适合胃胀、反酸、食欲不振(吃不下饭)。位置在上腹部,肚脐上4寸(约5横指)。按法:用手掌顺时针揉2分钟,力度轻柔,空腹或饭后半小时按均可。

- 天枢穴:通便止泻,适合便秘(大便干结)或腹泻(大便稀溏)。位置在肚脐两侧2寸(约3横指)处。按法:便秘时顺时针揉,腹泻时逆时针揉,每次2分钟,每日1次。

- 公孙穴:缓解胃痛,适合胃酸过多、胃痛(受凉或吃辣后发作)。位置在足内侧缘,第1跖骨基底的前下方(大脚趾根后凹陷处)。按法:用拇指按压,每次1分钟,双脚交替,胃痛时按揉能快速缓解。

三、呼吸问题类:3个穴通肺气“止咳喘”

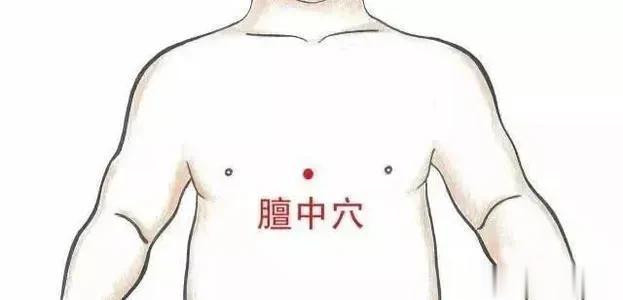

- 膻中穴:宽胸理气,适合胸闷、咳嗽(痰少难咳)、乳腺胀痛。位置在胸部正中线,两乳头连线中点。按法:用手掌大鱼际按揉,每次2分钟,力度要轻,避免用力按压。

- 肺俞穴:润肺止咳,适合咳嗽(风寒、风热均可)、气喘、后背发凉。位置在背部,第3胸椎棘突下,旁开1.5寸(约2横指)。按法:用食指或中指按揉,每次1-2分钟,双侧同时按,咳嗽时配合按揉效果佳。

- 列缺穴:止咳平喘,适合感冒咳嗽、咽喉干痒、颈项痛。位置在前臂桡侧,腕横纹上1.5寸(约2横指),桡骨茎突上方。按法:用拇指按揉,每次1分钟,左右手交替,“头项寻列缺”,同时缓解颈肩不适。

四、头面不适类:5个穴解“头眼耳鼻”问题

- 太阳穴:缓解头痛,适合偏头痛、眉棱骨痛、眼睛疲劳。位置在眉梢与外眼角之间向后1横指凹陷处。按法:双手拇指同时按揉,每次1分钟,力度以酸胀感为宜,头痛时随时按。

- 睛明穴:明目护眼,适合眼睛干涩、疲劳(看手机电脑后)、近视。位置在目内眦角稍上方凹陷处(内眼角上方)。按法:用食指轻按,每次30秒,避免按压眼球,每天按可缓解眼疲劳。

- 迎香穴:通鼻窍,适合鼻塞(感冒或鼻炎引起)、鼻出血。位置在鼻翼外缘中点旁,鼻唇沟中。按法:用食指按揉,每次1分钟,双侧同时按,鼻塞时按揉能快速通气。

- 翳风穴:治耳鸣,适合耳鸣(嗡嗡声)、耳朵发闷、面瘫初期。位置在耳垂后方,乳突与下颌角之间的凹陷处。按法:用拇指或食指按压,每次1分钟,每日2次,耳鸣时按揉可减轻症状。

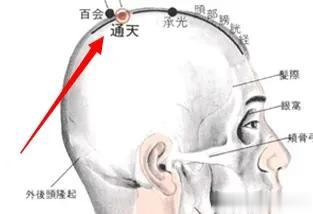

- 百会穴:安神醒脑,适合头痛(头顶痛)、失眠、头晕。位置在头顶正中线,两耳尖连线中点处。按法:用手掌轻拍或按揉,每次1分钟,力度要轻,睡前按可助眠。

五、颈肩腰腿痛类:6个穴“舒筋活络”

- 风池穴:缓解颈痛,适合脖子僵硬(低头久了)、落枕、后头痛。位置在后颈部,枕骨下方,胸锁乳突肌与斜方肌之间的凹陷处。按法:双手拇指按揉,每次2分钟,按后慢慢转动脖子放松。

- 肩井穴:舒肩止痛,适合肩膀酸痛(久坐或受凉)、肩周炎早期。位置在肩部最高处,乳头正上方与肩线交点。按法:用拇指按揉,每次1分钟,左右交替,按后活动肩膀效果更好。

- 肾俞穴:强腰止痛,适合腰痛(弯腰久了加重)、腰部怕凉、产后腰痛。位置在腰部,第2腰椎棘突下,旁开1.5寸(与肚脐平齐水平)。按法:双手拇指按揉,每次2分钟,每日1次,可配合热敷。

- 委中穴:缓解腰背痛,适合腰背酸痛(如腰椎间盘突出初期)、膝盖后方痛。位置在腘窝横纹中点(膝盖后方凹陷最深处)。按法:用拇指按压,每次1分钟,按后可轻轻拍打腘窝。

- 阳陵泉:疏筋利膝,适合膝盖外侧痛(跷二郎腿或爬楼梯后)、小腿抽筋。位置在小腿外侧,腓骨头前下方凹陷处。按法:用食指按揉,每次1分钟,按后拉伸小腿肌肉。

- 昆仑穴:缓解踝痛,适合脚踝扭伤(外侧韧带拉伤)、足跟痛。位置在足部外踝后方,外踝尖与跟腱之间的凹陷处。按法:用拇指按压,每次1分钟,扭伤48小时后按揉(急性期先冷敷)。

六、心脑血管类:3个穴“安神稳血压”

- 内关穴:护心安神,适合心慌、胸闷(紧张时明显)、胃痛、晕车。位置在前臂掌侧,腕横纹上2寸,两条筋之间。按法:用拇指按压,每次2分钟,左右交替,心慌时按揉能快速缓解。

- 太冲穴:平肝降压,适合高血压(头晕头胀)、脾气暴躁、头痛(两侧痛)。位置在足背第1、2跖骨间,靠近第2跖骨的凹陷处。按法:用拇指按揉,每次1-2分钟,双脚交替,血压高时按可辅助降压。

- 涌泉穴:滋肾安神,适合失眠(睡不着或易醒)、头晕、腰膝酸软。位置在足底前1/3凹陷处(蜷脚时脚心最凹处)。按法:睡前用拇指按揉2分钟,或用热水泡脚后按,能改善睡眠。

七、妇科男科类:3个穴“调气血”

- 三阴交:妇科要穴,适合月经不调(量少或推迟)、痛经、白带多。位置在内踝尖上3寸(约4横指),胫骨内侧缘后方。按法:用拇指按揉,每次2分钟,双脚交替,经期腹痛时按可缓解。(孕妇忌按)

- 关元穴:补肾固元,适合小腹冷痛(宫寒)、尿频(肾虚)、男性前列腺炎。位置在下腹部,肚脐下3寸(约4横指)。按法:用手掌顺时针揉2分钟,力度轻柔,可配合热敷(用暖水袋温敷5分钟)。

- 血海穴:活血调经,适合痛经(经血有血块)、腿部水肿、皮肤瘙痒。位置在屈膝时,髌骨内上缘上2寸,股四头肌内侧头隆起处。按法:用拇指按揉,每次2分钟,双腿交替,经期前后按可调理月经。

八、疲劳乏力类:2个穴“提神解乏”

- 合谷穴:提神醒脑,适合疲劳犯困(下午工作学习时)、头痛、牙痛。位置在手背第2掌骨中点,虎口肌肉最高点。按法:用另一手拇指用力按压,每次1分钟,左右手交替,按后瞬间提神。

- 足三里:(同消化类)除了促消化,长期按揉能增强体力、改善疲劳(尤其脾虚乏力者),每天按1次,每次3分钟。

九、日常保健类:3个穴“强体质”

- 气海穴:补气强身,适合体质虚弱(容易感冒)、气短乏力。位置在下腹部,肚脐下1.5寸(约2横指)。按法:用手掌顺时针揉3分钟,每日1次,长期按能补气益元。

- 命门穴:补肾壮阳,适合怕冷(肾阳虚)、腰膝酸软、手脚冰凉。位置在腰部,后正中线上,第2腰椎棘突下凹陷处(与肚脐相对)。按法:用手掌擦至发热(每次1分钟),或用艾灸(虚寒体质),能温肾壮阳。

- 涌泉穴:(同脑血管类)日常按揉可补肾安神,改善体质,每晚睡前按1次即可。

按穴养生的3个实用技巧

1. 找穴要准:穴位周围多按压,找到最酸胀的点(“阿是穴”),这个点就是最佳刺激点,比“标准位置”更有效。

2. 力度适中:以“酸胀感能忍受”为度,头面部、腹部穴位宜轻,四肢、腰背穴位可稍重。

3. 坚持才有效:日常保健每天1次即可,缓解不适可每天2-3次,一般坚持2-4周能看到效果。

这100个经典养生穴,覆盖了日常常见的健康问题,记住“什么不适找什么穴”,按揉时配合呼吸(吸气时按、呼气时松),既能缓解当下不适,长期坚持还能调理体质。但要注意,穴位按揉是辅助手段,严重不适需及时就医,才能更全面地守护健康。